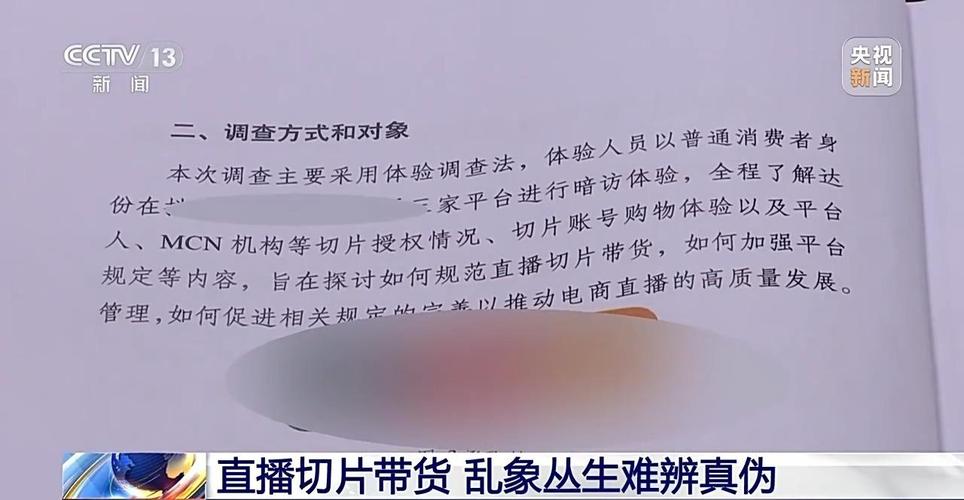

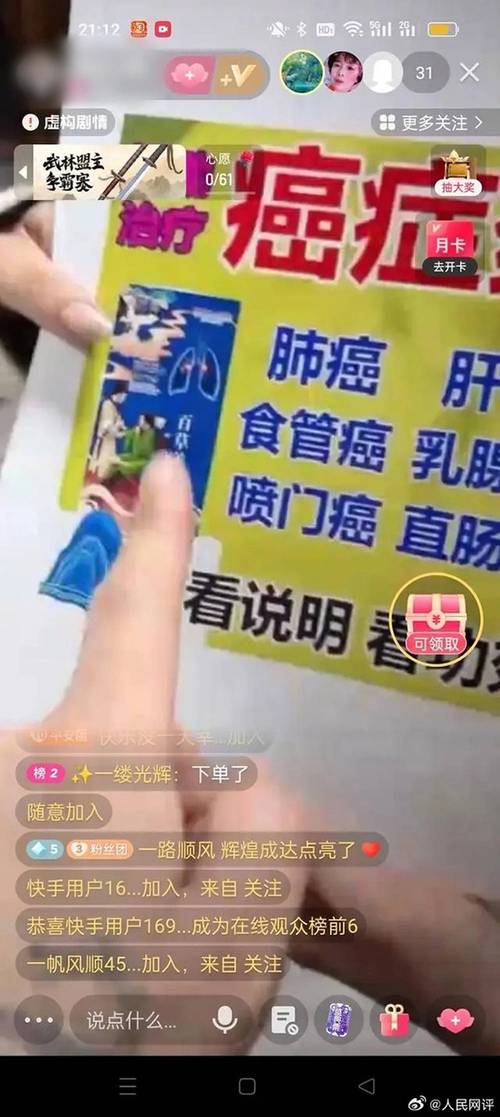

当下,直播刷量已变成众人都知晓的公开秘密,而且,在利益起到的驱动作用之下,已形成了一条成熟的灰色产业链。

虚假流量的运作机制

虚假流量的实现,主要借助自动化程序或者人工刷单,自动化程序利用“僵尸账号”,去模拟真实用户行为,在直播期间持续产生互动数据,还能模拟不同地区的IP地址,最终规避平台的基础检测机制 。

存在这样一种情况,人工刷单,也就是其做法是通过社交平台招募兼职人员,然后以任务为形式组织点赞及评论,并且刷单平台会供详细教程,依靠此教程指导操作者完成观看时长、发言次数等指定动作,这种模式成本比较高,然而却更接近真实用户行为。

直播平台的默许态度

对流媒体数据造假,部分直播平台采取默许态度或是配合态度,平台方通过修改前端显示代码快手播放量下单,致使线上人数大幅增加,可放大至数十倍,这种做法既能吸引新来主播进行入驻活动,又能提升平台整体活跃度数据 。

2020年,有某知名直播平台被曝光,存在用户数虚标情形,百万级观看量的直播,被显示成千万级;平台技术人员透露,这般数据修饰已成行业潜规则,其主要目标是提升广告议价能力。

造假技术迭代升级

现代造假的技术,从前仅是单纯的刷量,如今已然升级成为智能模拟的系统,最新的造假程序,能够对真实用户的行动轨迹予以分析,借此生成契合正常规律的访问曲线,系统会自动去设立访问间隔,以此模拟不同时间段的人气波动。

这些程序具备反检测功能,该功能能够识别平台监管策略,在监测出现异常检测的情况下,系统会自动对刷量节奏予以调整,甚至会暂时停止造假行为以规避风险 。

监管识别技术局限

现今存在识别技术,主要依靠数据异常分析进行,监管方借助比对互动率、停留时长等多项指标,能够发现明显造假痕迹,比如说真实直播评论率一般在1%-5%,然而刷量直播评论率或许会低于0.1% 。

然而高级造假的手段,已然具备模拟正常数据分布的能力,部分造假系统当中,用到人工智能技术,在对真实用户行为模式进行学习以后,生成更为隐蔽的虚假数据,这使得传统检测方法的结果,大打折扣。

法律规制现状

我国《反不正当竞争法》,将流量造假明确列为不正当竞争行为,2019年颁布的《网络信息内容生态治理规定》,进一步细化平台责任,上海法院在2021年审理的某起案例中,首次认定直播刷量为欺诈行为。

在获取证据这方面,法律执行仍存有困难,造假这种行为常常于不同区域开展运作,涉及的相关主体具备很强的隐蔽特性,并且行政处罚的金额与违法所获收益相比较,通常是偏低的快手播放量下单,所以难以达成有效的威慑效果。

治理路径探索

能有效治理所需构建的,是多方协同的监管体系。在2022年,多个直播平台着手共建数据可信机制,借助区块链技术去记录关键数据。采用如此分布式记账方式,完全可以确保原始数据不会被篡改。

推行着主播信用评分制度的是监管部门,将数据异常纳入到评分体系当中,面临推广限制这类处罚的是低分主播,建立长效约束是这种信用机制的目的,促使行业自觉规范数据行为。

您是否觉得直播平台应当把真实观看数据毫无保留地公开呢,欢迎在评论区把您的观点分享出来,要是觉得本文有价值,请点赞给予支持。

抖音网站0.5块钱100个

抖音网站0.5块钱100个